說句實(shí)在話,從我記事起,家鄉(xiāng)人就對(duì)重陽節(jié)很淡漠。只有過端午節(jié)是很濃重的。

這可能與地域文化的傳承有關(guān)。荊楚大地的江漢平原,登高沒處,賞菊對(duì)鄉(xiāng)間農(nóng)民而言,那是雅事。至于插茱萸,做香袋,我不知道這種芳香避邪祛污穢的植物家鄉(xiāng)有沒有。

端午節(jié)的隆重,是因?yàn)榍浅耍识记G州有過屈子留下的足跡,所以至今人們都沒有忘記他。

一個(gè)節(jié)日的傳承,有它本身的內(nèi)涵,同樣也離不開現(xiàn)實(shí)的具體條件。古人的重陽節(jié)習(xí)俗,如果照搬過來,除了得以觀賞,也沒有多少實(shí)際意義。古人的風(fēng)氣離不開他們所處的時(shí)代影響,他們的心情體驗(yàn),節(jié)日慶祝的具體表現(xiàn)形式,都只能是那個(gè)時(shí)代的產(chǎn)物。

但是,重陽節(jié)傳承至今,它留給了我們思鄉(xiāng)思親孝敬老人的思想核心,在今天這個(gè)時(shí)代,把這種精神發(fā)揚(yáng)光大,非常必要。

歷史上重陽節(jié)有什么習(xí)俗?

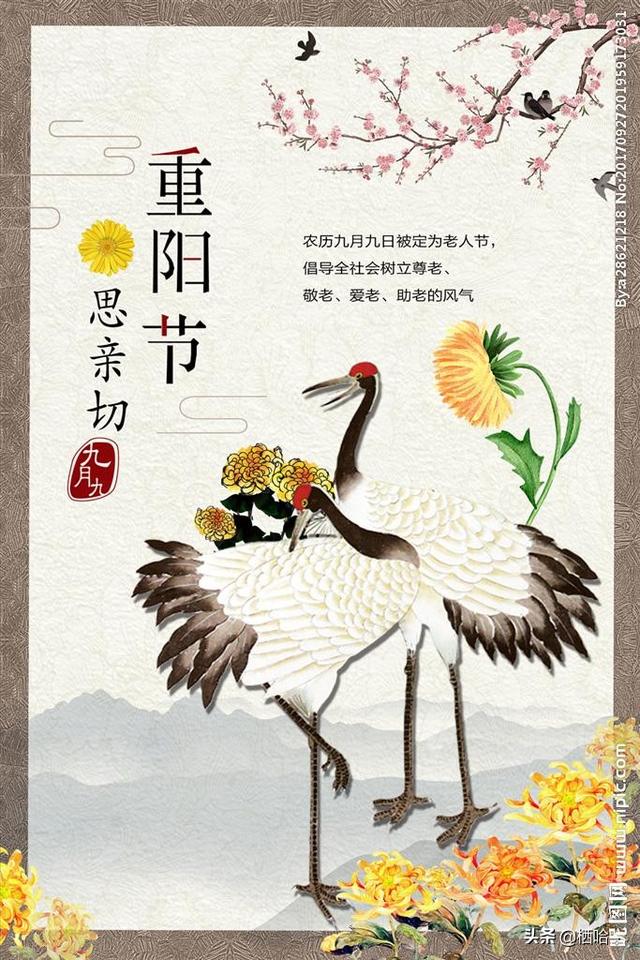

重陽節(jié),又稱重九節(jié)、曬秋節(jié)、“踏秋”,漢族傳統(tǒng)節(jié)日。慶祝重陽節(jié)一般會(huì)包括出游賞秋、登高遠(yuǎn)眺、觀賞菊花、遍插茱萸、吃重陽糕、飲菊花酒等活動(dòng)。每年的農(nóng)歷九月初九日,與除夕、清明節(jié)、中元節(jié)三節(jié)統(tǒng)稱中國傳統(tǒng)四大祭祖的節(jié)日。重陽節(jié),早在戰(zhàn)國時(shí)期就已經(jīng)形成,到了唐代被正式定為民間的節(jié)日,此后歷朝歷代沿襲至今。重陽與三月初三日“踏春”皆是家族傾室而出,重陽這天所有親人都要一起登高“避災(zāi)”。《易經(jīng)》中把“六”定為陰數(shù),把“九”定為陽數(shù),九月九日,日月并陽,兩九相重,故曰重陽,也叫重九。重陽節(jié)早在戰(zhàn)國時(shí)期就已經(jīng)形成,自魏晉重陽氣氛日漸濃郁,倍受歷代文人墨客吟詠,到了唐代被正式定為民間的節(jié)日,此后歷朝歷代沿襲至今。1989年農(nóng)歷九月九日被定為老人節(jié),倡導(dǎo)全社會(huì)樹立尊老、敬老、愛老、助老的風(fēng)氣。2006年5月20日,重陽節(jié)被國務(wù)院列入首批國家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄。